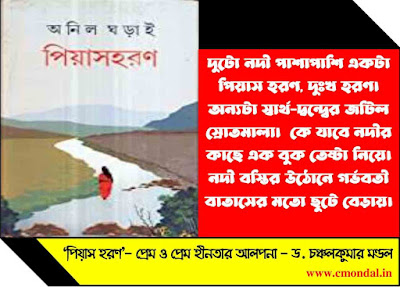

‘পিয়াস হরণ’- প্রেম ও প্রেম হীনতার আলপনা - ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল

রেলওয়ে কুষ্ঠ কলোনির দুই ভিখিরি ভরত ও বলহরি। এই দুই চির বুভুক্ষু মানুষের জঠর সঙ্কট সমস্যায় এদের নিত্য দিনকার ক্ষুধার লড়াইয়ের ছবি উঠে এসেছে। উভয়ের ছেড়া তেরপলের কুঁড়েঘর। এদের যেমন আছে জঠর জ্বালা, তেমনি আছে জরা-ব্যাধির যন্ত্রণা। কুষ্ঠ রোগকে এই সমাজের লোকেরা দৈব অভিশাপ মনে করে। কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে তাই একঘরে হতে হয়। সমাজ এদের থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। কুসংস্কার আর ব্যাধি-জর্জর ওই হাঁফধরা জীবনে ভরতরা তাই ভাবে

... চেনা মানুষও দেখা হলে কথা বলে না, মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মানুষের কি রোগ-জ্বালা তাহলে হবে না? শরীর যখন আছে, তখন রোগ তো হবেই। তাহলে রোগকে এত ঘেন্না কেন? কেন ছি ছি ধিক্কার করা।

এই প্রশ্ন তো ওই অন্ধ-গোঁড়া গোটা ভণ্ড সমাজের প্রতি! এই ব্যাধি-জর্জর অজ্ঞ, অশিক্ষিত দীন-হীন মানুষেরা যা বোঝে সমাজ তা বোঝে না। তাই, সমাজেরই ঘৃণা-অবজ্ঞা আর অবহেলার মতো ব্যাধি-যন্ত্রণা, কুষ্ঠ ব্যাধির যন্ত্রণার চাইতে কোনো অংশেই কম নয়। যে কারণেই, ভরতের স্ত্রী মনসাও তাকে সংসার থেকে নির্বাসন দিয়েছে। সমাজ যদি ওদের একঘরে করে দেয়? সেই ভয়েই স্ত্রী মনসাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই নিরুপায়, অসহায় ভরত পেটের দায়ে রেললাইনের ধারে ভিক্ষে করেই দিন কাটায় কোনোরকম। ট্রেন থামলেই ঘা ভর্তি হাত বাড়িয়ে দেয় ওই রেল ভ্রমণকারী মানুষগুলোর দিকে। শুধু সিকি আধুলিই নয়, কখনও কখনও ঠোঙার বাসি খাবার, কলাটা, আপেলটা মিললেও মিলতে পারে। তাই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভরত পৌঁছানোর আগেই ওই রেলপুলিয়ায় বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা দৌড়ে পালায়। তিলকা ওই রেললাইনের ধারে বসে বাসি রুটি চিবোচ্ছিল। ভরতের ব্যর্থতায় সে খিলখিলিয়ে হাসে। ভরত লজ্জা পেলেও দমবার নয়। তাই মেয়েমানুষের কাছে নিজের পৌরুষ বজায় রাখতে সে বলে, “এমন টেরেন গাড়ি কত আসবে, যাবে। আমি ও নিয়ে ভাবি না।” কিন্তু তিলকার চোখে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। সে ধরে ফেলে ভরতের ব্যর্থতা। তবুও সে হার স্বীকার করছে না জেনে খোঁচা দিয়ে ভরতকে যা বলে, তা শুধু তিলকার একার নয়, সমগ্র নারীসমাজের হয়ে সে বলে:

মরদগুলার এই এক দোষ, কিছুতেই সত্য কথা বলতে পারে না। বলি, মেয়েমানসের সামনে ছোট হতে কি তোমার বুক ভেঙে যায়?

ওই প্রান্তিক নারী তিলকার এমন প্রশ্নবাণ - সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বিদ্ধ করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধায় তিলকা যথেষ্ট সাহসিকা, স্পষ্টবাদী নারী। সে শত দুঃখ-কষ্ট জঠর যন্ত্রণার মধ্যেও এমন প্রাণ খোলা অট্টহাসি হাসতে পারে। আসলে ওই চির অভাবী, জঠর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তিলকারা বুঝে নিয়েছে যে-

মরতে তো হবেই একদিন, তাই বলে ঘাটে যাওয়ার আগে ঘাটের মড়ার মত বাঁচব কেন?

- তাই তো সে গোমড়ামুখো হয়ে বাঁচতে চায় না। শত লাঞ্ছনা-দুঃখ, যন্ত্রণার মধ্যে সে হাসতে পারে; সেই হাসি তো বীরের হাসি। আসলে, এই অনাহার ক্লিষ্ট সমাজে অবহেলিতা তিলকারা যা বোঝে; সভ্য সমাজের ‘ভব্য’, উদর স্ফূর্তিবাজ ‘বাবু'রা তা বোঝে না। তাই তো, কুষ্ঠ ব্যাধির মতো সমাজ অভিশাপ এই মেয়েকে আক্রমণ করলেও ওই ব্যাধির কামড় তাকে এতটুকুও দমাতে পারেনি। দুঃখ-শোক তার ওই চির অভাবী মুখের ওপর ছায়া ফেলতে পারেনি। অভাবের গ্লানি সরিয়েও কুষ্ঠ রোগের ভয়ে সে কুঁকড়ে থাকেনি। বরং ওই কুষ্ঠ ব্যাধিকে সে বুড়ো আঙুল দেখাতে পেরেছে বলেই, ক্ষুধার কামড় খেয়েও তাকে এত সুস্থ দেখায়। শুধু সুস্থই নয়, ‘যারা তাকে ভিক্ষা দেয় তাদের চেয়েও সুস্থ’। কিন্তু, সমাজ এদের সুস্থভাবে বাঁচতে দেয় না। সমাজের বুকে শুধু মানুষ বাস করে না ; কিছু ধূর্ত নারী মাংসলোলুপ বাঘও থাকে। খাকি পোশাক পরা পুলিশরাও এদের ঘৃণা করে। অথচ, ভরতকে দাঁড় করিয়ে তিলকার কথা ওরা জানতে চায়। কোথায় থাকে ; স্বামী-সংসার ... সব ওরা স-কৌতূহলে খোঁজ নেয়। ভরত ওই খাকি পোশাকের পুলিশকে দেখে ভয় পেলেও বুকে সাহস এনে ভাবে, -

সে তো বাঘের দিমুতে দাঁড়িয়ে নেই ; সে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সামনে। মানুষকে এত ডরলে চলে? কিন্তু, মানুষের মধ্যেও একটা পশু ঘুমিয়ে থাকে। যে পশুর উপস্থিতি আমরা টের না পেলেও ওই অজ্ঞ মূঢ় ভরতেরা কিন্তু তার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। তাই তো মানুষের মুখোশের আড়ালে সে পশুর রূপটা স্পষ্ট দেখতে পায়। পশুর সঙ্গে মানুষের চেহারার অনেকটা মিল খুঁজে পায় ভরত :

পশুর মত মানুষের দুপাটি দাঁত। বাঘেরও দুপাটি দাঁত। বাঘ মানুষ খায়। মানুষ খায়। মানুষখেগো বাঘগুলো মহা ধূর্ত।

তাই ওই বাঘের হাত থেকে তিলকাকে রক্ষার কথা ভাবে ভরত। ওই স্বামী খেদানো মেয়েটাকে সে সুখ দিতে চায়। কিন্তু, সে সাধ্যই বা তার কোথায়? সে যে সুখ - ঘর চায়। কিন্তু কোনোটাই তো ভরতের দেওয়ার সাধ্য নেই। ভরতের ভাবনার মধ্য দিয়ে নারী সম্পর্কে লেখকের সংবেদী চিন্তা ধরা পড়ে।

মেয়ে মানুষের পাখি ওড়া মন। তারা বড় সুখের কাঙাল। -

শুধু তাই নয়, এরা ভালোবাসার কাঙালও। ভরত যেমন তিলকার কথা ভাবে, তিলকাও ভরতের বিপদে কাছে এসে দাঁড়ায়। আসলে গরীব গরীবের দুঃখ বোঝে। ভরত ভিক্ষা চাইতে গিয়ে নুনের ডেলাতে বিষম চোট খায়। এক মুদি দোকানী ভিক্ষা দিয়ে তাকে ওই নুনের ডেলা ছুঁড়ে মারে। ফলে, ভরতের ঘাড়ে খিচ ধরে যায়। সমব্যথী তিলকা তাই ওই নিষ্ঠুর মুদি দোকানীর প্রতি একদলা ঘৃণা ছুঁড়ে দেয়। প্রতিবাদী তিলকা গালমন্দ দিয়ে বলে :

‘আটকুড়োর ব্যাটা আমার বুকে একদিন তাক করে মেরেছিল। ড্যামনা ভিখ দেবে না অথচ গতর পানে ম্যাট ম্যাট করে তাকাবে। যেন কতদিনের উপোষী। ঘরে নিশ্চয় ওর মাগছেলে নেই। যদি থাকত তাহলে অমন গরীব-দুঃখীদের নিয়ে হাসি-তামাসা করত না।

এভাবে কথাশিল্পী দীনদরিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের অসহায় কাতর অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। তাদের দিন-যাপনের গ্লানি, হতাশা, দৈন্য - সবই ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন তার অপার সমবেদনার তুলিতে। এদের নিত্যদিনকার কঠোর কঠিন যাপন প্রণালীর নিখুঁত চালচিত্র সহ সামাজিক অবস্থান এবং সমাজের বুকে ওই সকল মানুষের লাঞ্ছনার নির্লজ্জ মনুষ্যত্ব হীনতার ছবিও তুলে ধরেছেন। দিন আনা, দিন খাওয়া অসহায় মানুষ ভরত তাই উষ্মা প্রকাশ করে বলে :

শালার ব্যাটা একটা ফুটা পয়সাও দিল না, উল্টে নুনের ডেলা ছুঁড়ে মারল গায়ে।

অনিল ঘড়াইয়ের সৃষ্ট চরিত্রেরা বিদ্রোহী শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। তারা কেবল মনের মধ্যে ক্ষোভ নিয়ে গুমরে মরে। তারা অসহায়-কাতর, কম্পমান। তারা দুর্বল। পীড়িত হয়েও বিধাতার কাছে কেবল দু-হাত তুলে নালিশ জানায়। বড়োজোর দুর থেকে মনে মনে গালি ছুঁড়ে দেয়। বিধাতাকে ভরসা রেখে শাপ-শাপান্তর করে মাত্র। যেমন, ভরত তিলকার সামনে ঈশ্বরকে ভরসা রেখে বলেছে –

সুমুন্দি আমার অবস্থা দেখে দোকান থেকে খ্যা খ্যা করে হাসছিল, যেন আমি ওর ঠাট্টা-ইয়ার্কির লোক হই। মেরেছে মারুক। তবে ভগবান বলে কেউ আছে মাথার উপরে। সে কিন্তুক সব দেখছে। সব তার খাতায় লিখা থাকছে। তার হিসাব ভুল হবার নয়। যেদিন ধড়ফড়িয়ে মরবে সেদিন মুখের রক্ত মুছিয়ে দেবার কেউ থাকবে না। তুমি দেখে নিও আমার অভিশাপ বৃথা হবে না।

ভরত-তিলকারা কোনোদিন সরাসরি ওই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস মাত্র পায় না কিংবা, অন্যায়ে গর্জে ওঠার মনোবল অথবা, সমবেত শক্তি এদের নেই। তাই বলে পড়ে পড়ে মার না খেয়ে তীব্র উষ্মায় বিধাতার কাছে নালিশ জানায়। আসলে, অনিল ঘড়াই তীব্র বাস্তববাদী শিল্পী। সমাজ পরিস্থিতিতেই তিনি বিশ্বাসী। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা কখনো বাস্তব পরিস্থিতিকে ছাড়িয়ে এতটুকুও রঞ্জিত হয়ে উঠতে পারেনি। তাই তো অনিল ঘড়াইয়ের এই তিলকারা কখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিদ্রোহিণী নারী ময়নার মা (হারানের নাতজামাই) হয়ে উঠতে পারে না। যে ঝাঁটা-বটি হাতে মেয়েদের জড়ো করে পুলিশকে গাঁ ছাড়া করার দুর্বার সাহস রাখে। কিন্তু, এদের মধ্যে সেই সমবেত শক্তিই বা কোথায়? এরা কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ভাগ্যকে সঁপে দেয় বিধাতার ওপর। প্রকৃতির বুকে এই চির অসহায় কাতর মানুষগুলো সকলের দয়া প্রার্থনা করে। রাত-দিন মানুষ হয়েও মানুষের করুণাভিক্ষা করে এদের বাঁচতে হয়। মানব সভ্যতার কাছে এর চেয়ে হীন অপমান আর কী বা হতে পারে? অথচ, ওই সহজ-সরল বুভুক্ষু প্রায় মানুষেরা জানে—

মানুষের দয়া নিয়ে যখন বেঁচে থাকা তখন মানুষকে চটিয়ে দিয়ে কী লাভ?

এই জঠর পিপাসু ভূলুণ্ঠিত প্রায় চির দুঃখী মানুষেরা যা বোঝে, স্ফূর্তি উদরের খোশমেজাজি মানুষেরা তা বোঝে না। এরা কেবল মানুষ হয়েও মানুষকে পীড়া দিয়ে মজা পায়! এর চেয়ে মানবতার হীন অপমান আর বোধ হয় কিছু নেই। শিল্পী অনিল ঘড়াই মানুষের মধ্যেকার সুপ্ত ও লুপ্ত প্রায় মানবিক চেতনাকে ভেতর থেকে দারুণভাবে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে চেয়েছেন। সমাজ যে এখনো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি; ওই কতিপয় বিবেকহীন মানুষের মনুষ্যত্বহীন কার্যকলাপের মাঝেও কিছু সুস্থ বিবেকী মানুষ যে আজও রয়েছে, তারও চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যাঁরা, ওই নুনের ছিটে খাওয়া ভরতের অসহায় কাতর ঘা শরীরের বিপন্ন প্রায় অবস্থা দেখে সহৃদয়তায় কুষ্ঠ ঘা থেকে সমস্ত নুন ধুয়ে ফেলার সদুপদেশ দেন। এমনকি, সমব্যথী হয়েও একটা সিকিও ভিক্ষা দেন!

অশিক্ষা-কুশিক্ষা, গ্রাম্যতা-অজ্ঞতা নিয়ে এই শ্রেণির মানুষেরা চিরকাল ধুকে মরে। কুষ্ঠ রোগকে এরা ‘রাজরোগ’ মনে করে। ছোঁয়াচে রোগ ভেবে এরা প্রিয়জনকেও ত্যাগ করে দুরে সরে যায়। সমাজও ওই কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে ‘পাপী হিসাবে চিহ্নিত করে। পাপীর বিধান হিসাবে সমাজ এদের একঘরে করে। কিংবা, লোকজীবন থেকে বহিষ্কার করে দেয় চিরতরে। পথচারী কুকুরের মতো তাই এদের ঠিকানা হয় ‘পথ। রোদ বৃষ্টিতে কোনো বাড়ির দালান কিম্বা ছাউনিতে আশ্রয় নিলেই মানুষ ঘৃণায় এদের তাড়িয়ে দেয় শেয়াল-কুকুরের মতো। মানুষের দৃষ্টি তখন এদের প্রতি ঘৃণ্য পশুরই মতো।

কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ভরতের অবস্থাও হয়েছে তাই। তার স্ত্রী মনসা তাকে ছেড়ে পালিয়েছে, কেবল ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে। ওই পাপ (কুষ্ঠ) গায়ে লাগলে যদি এমন পাপ (রোগ) তাকেও ধরে? সেই ভয়ে। অসহায় ব্যাধি-জর্জর ভরতও বুঝে নিয়েছে, -

রোগকে নয় সে (স্ত্রী মনসা) রোগীকেই ঘৃণা করতে শিখেছে। কারোর ঘৃণা নিয়ে বাঁচতে চায়নি ভরত, তাই গ্রাম সমাজ যখন তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল তখন সে গ্রাম ছাড়তে কাল বিলম্ব করেনি।

সেই থেকে ভরত এই রেলওয়ের ধারে তেরপলের ছাউনি ঘর বানিয়ে নিয়েছে। পথের ভিখিরি হয়েই সে মানুষের দয়া নিয়ে বাঁচার লড়াই করে চলেছে। তবু মানুষ তার ওই অসহায় কাতর ঘা শরীরে ঘৃণার কাদাই শুধু নয়, অবহেলার গ্লানিও ছুঁড়ে দিতে দ্বিধা করে না। নুনের ডেলা ছুঁড়ে কুকুরের মতো ধাওয়া করে।

রেলের জায়গায় এমন একটা বস্তি কারোর পছন্দ নয় ; একটা যেন শহরের সুন্দর মুখের উপর ক্ষতচিহ্ন।

শহরের কোনো অপরাধী গা’ঢাকতে যদি সমাজের ওই ঘৃণ্য স্থানকে নিরাপদ। ভেবে বেছে নেয় তাতে সমস্ত দোষ এসে পড়ে ওই ঝুপড়ি ঘরের কুষ্ঠ রোগীদের ওপর। সমাজ ওই কুষ্ঠ ব্যাধিকে শুধু ঘৃণা করে না; ঘৃণা করে কুষ্ঠ রোগীকেও। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত মানুষেরা সমাজের উপদ্রবই শুধু নয়; অভিশাপগ্রস্ত মানুষ হিসাবে চরম ঘৃণায়, উচ্ছিষ্ট রূপে, সমাজ-সংসার এদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার অপরাধীকে ধরতে না পেরে পুলিশও ব্যর্থতা ঢাকতে সমস্ত বিরক্তি আর ক্রোধ উগরে দেয় ওই কুষ্ঠ কলোনির ওপর।

রাস্তার ধারে কুষ্ঠ কলোনি চলবে না। এটা ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব গজিয়ে ওঠা বস্তির জন্য শহরে ক্রাইম বাড়ছে।

বস্তিঘর গজিয়ে ওঠার সঙ্গে শহরের ক্রাইমের সংখ্যা বাড়ার কোনো সম্পর্ক আছে কি? এতো সম্পূর্ণ কাকতালীয় মন্তব্য। এমন উদ্ভট-অবিশ্বাস্য মন্তব্যের পশ্চাতে রয়েছে দুর্বলের প্রতি সবলের বরাবরের সেই অত্যাচার, শোষণকে কায়েম রাখার একটা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। তাই সমস্ত দোষ এসে পড়ে এই চির অসহায় কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষগুলোর ওপর। ‘যত দোষ নন্দ ঘোষ’ – এই আদিজ প্রবাদ ওই মুমুর্ষু প্রায় যাপিত জীবনে চিরন্তন সত্য। নন্দ ঘোষ আর নেই ঠিকই। কিন্তু সমস্ত দোষ কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে ওই নন্দ ঘোষের মতো কুষ্ঠ ব্যাধি কবলিত মুমুর্ষু প্রায় নর-নারীরা তো রয়েছে! তাই কুষ্ঠ জরাগ্রস্ত মানুষেরাও পথে ভয়ে ভয়ে হাঁটাচলা করে। পাছে ওদের জন্যে শহরের মানুষদের মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়েই ওরা কেমন গুটিয়ে থাকে। মানুষ ওই বস্তির পানে ভয়ে তাকায় না পর্যন্ত। পাছে দৃষ্টি পড়লে গায়ে যদি কুঠ ফোটে সেই ভয়ে। এত ঘৃণা সত্ত্বেও কুষ্ঠ ব্যাধি কবলিত সমাজ অবহেলিত ভরতেরা যথার্থ বুঝেছে ;

আমরা তো ভিখারী হয়ে জন্মাইনি। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি। এ দুনিয়ায় আমাদেরও অধিকার আছে। আমরা অধিকার ছাড়ব না।

সমাজ সংসার এদের অবজ্ঞা করলেও ; ঘৃণায় এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেও এই মুমুষুপ্ৰায়, বঞ্চনাময় মানুষগুলো তবু সততাকে সম্বল করে বাঁচতে চায়। তাই এরা শপথও করে,

কোনো কুকর্ম করব না। কোনো কুসঙ্গে পড়ব না। কু-ভাবনা আমরা এড়িয়ে চলব। সৎপথে থাকলে আমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এ ভাবে এরা গর্বের সঙ্গে সৎপথে বাঁচতে চায়। অথচ, সমাজ এদের কু-নজরে দেখে। কু-ভাবনায় এড়িয়ে চলে।

‘নবান্ন’ নাটকের স্রষ্টা বিজন ভট্টাচার্যের ১৭৭০-এর মন্বন্তর বিধ্বস্ত কুঞ্জ-রাধিকাদের আবারও একবার অনিল ঘড়াইয়ের এই উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। তবে, এখানে কুঞ্জ আছে; আর ওই রাধিকার স্থানে রয়েছে চিরান্নহীন কুষ্ঠ ব্যাধিতে জর্জরিত নারী ভানুমতী। এরাও সেই কুঞ্জ-রাধিকাদের মতো খাদ্যান্বেষণে পথে পথে ঘােরে। যা জোটে উভয়ে সমানে ভাগ করে খায়। কোথায় সেই মন্বন্তরের যুগ (১১৭৫ বঙ্গাব্দ) আর কোথায় এই (১৪২২) আশির দশক সময় ভিন্ন কিন্তু ছবি হু-বহু এক। সমগ্র উপন্যাসের কাহিনির অংশ জুড়ে কুষ্ঠ ব্যাধি জর্জরিত মানুষের মহামিছিল লক্ষ্য করা যায়। কুষ্ঠ কলোনিকে ঘিরে ওই সব সমাজ-ঘৃণিত চিরান্নহীন মানুষের বাঁচার লড়াই, তাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সমস্ত গ্লানি কাটিয়ে উঠে প্রতিটি অসহায়-কাতর নরনারীরা পিপাসার্ত মন নিয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নতুন কোনো ভুবনের। স্ত্রী মনসার কাছ থেকে প্রেমহীন জীবন নিয়ে বিতাড়িত প্রেমপিপাসার্ত ভরত, তিলকার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। আবার তিলকাও কুষ্ঠ ব্যাধির ঘৃণায় স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে নিঃস্ব-রিক্ত জীবনে অতৃপ্ত প্রেম পিপাসার্ত মন নিয়ে খোঁজে পুরুষের ছায়া। ভরত তিলকার মন পরীক্ষা করে নেয়। জেনে নেয় সে তার ঘরের মানুষের কাছে আর কোনো দিন ফিরে যেতে চায় কি-না! তিলকাও জানিয়ে দেয় তার অন্তরের ক্ষোভ-জ্বালা –

যে ভাত দিতে পারে না, সে আবার ভাতার হয় কি করে গো - আমার মাথায় ঢোকে না।

অর্থাৎ কুষ্ঠ কলোনির প্রতিটি নর-নারী এভাবে তাদের পিপাসার্ত মন নিয়ে পরস্পরকে ছুঁতে চায়, দীর্ঘ প্রেমপিপাসু এই ভরতের কাছে তিলকাও তাই হয়ে ওঠে আস্ত একটা নদী! যে নদীর নাম পিয়াস হরণ’। যে নদীর জলে তৃষ্ণাত বুকের জ্বালা জুড়োয়, পিপাসা মেটে, সে তো পিয়াস হরণ-ই। কথাশিল্পী তাই বলেন -

ভরতের এই ভাঙাচোরা জীবনে তিলকা একটা আলাদা মোড়, আলাদা নদী। সেই নদীর নাম পিয়াস হরণ।

তিলকাও এতদিন এই ছিরিছাদহীন জীবনে একটা পুরুষ ছায়ার আশ্রয় খুঁজছিল। লতা যেমন বৃক্ষকে জড়িয়ে বেঁচে থাকে। বেড়ে ওঠার স্পর্ধা ফিরে পায়; তিলকাও ভরতের মতো পুরুষ গাছকে জড়িয়ে বেড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে, বলে—

ছায়া না থাকলে মানুষ কোথায় দাঁড়াত বলত? তুমি আমার ছায়া

গো!

কথাশিল্পী তার ‘ছায়াপথ’ গল্পেও এমনি মন্তব্য করেছেন –

‘নারী মন তো লতানে গাছের মতো। তার অবলম্বন দরকার –

পুরুষের ছায়া ছাড়া মেয়ে মানুষের জীবন যে বৃথা যায় –

তিলকাও ভরতকে ধরতে চেয়ে বলেছে – ‘তুমি আমার গাছ। আমি সেই গাছের উপর আগাছা’। পুরুষ ভরতও প্রেম বুভুক্ষু মন নিয়ে তিলকার কোলে মাথা রেখে বলে ওঠে – “তুমি আমার তেষ্টা মেটান নদী গো। পিয়াস হরণ!

‘দৌড় বোগাড়ার উপাখ্যান’-এ কথাশিল্পী সমাজ-সংসারে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, -এ সংসারে মেয়েমানুষের কাজ হবে জলের মতো। সে পিয়াস মেটাবে, আবার পিয়াস বাড়াবে।' উপন্যাসের এই নামকরণ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভরত যখন রাতের অন্ধকারে তার স্ত্রী মনসার কাছে ফিরে যায়। পুরনো সম্পর্কের টানে অন্তত একবার সে তার স্ত্রী মনসাকে দেখতে চায়; একবার চোখের দেখা দেখতে চায় তার ছেলে সুশীলকেও। কিন্তু, মনসা স্বামীর ওই ফিরে যাওয়াকে তো ভালোচোখে নেয়নি। উপরন্তু স্বামী ভরতের প্রতি এতটুকুও টান বা মোহ মাত্র দেখায়নি। বরং উল্টে সে, তার ও তার সন্তানের সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবে ভরতকে দ্রুত ফিরে যেতে বলে। স্বামীর থেকে সে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়নি; তার সন্তানকে পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেয়নি। ভরত তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলে স্ত্রী মনসা গ্লাসে করে জল আনলেও সেই জলের গ্লাস ভরতের হাতে না দিয়ে দূর থেকে তাকে হাঁ করতে বলে। কারণ, ওই গ্লাসে তার ছেলে সুশীল জলপান করে। গ্লাসে ছোঁয়া লাগলে যদি তার ছেলেরও অমনি কুষ্ঠ হয়ে যায় সেই ভয়ে। এমন সুতীব্র ঘৃণা - অপমান আর অবহেলার লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে জল না পান করে ফিরে আসে ভরত। সে নদীর পাড়ে এসে তৃষ্ণা মেটায়। কথাশিল্পীর ভাষায় ভরতের মতো এমন আকুল পিয়াসী মানুষদের যে নদী পিয়াস মেটায় সেই নদীর নাম পিয়াস হরণ’ ছাড়া আর কী-বা হতে পারে? এ ভাবে অত্যন্ত জীবনসংবেদী কথাশিল্পীর লেখনী মুনশিয়ানায় নামকরণটি শুধু শৈল্পিক তাৎপর্যবাহী নয়, প্রণয়পিপাসু ওই নাঙ্গা-খোড়া জীবনের মাঝে এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাও বয়ে আনে। যখন কথাশিল্পী ওই চির প্রেম বুভুক্ষু ভরতের ব্যথাহত বুকে কান পেতে স্বপ্নে পাওয়া নামকরণটি সম্পর্কে বলেন : ‘কালরাতে স্বপ্নে আমি নামটা পেলাম। দু’পাড় উঁচু। মাঝখানে টলটলে জল। দু'পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে তিলকা আর মনসা।’ এভাবে কথাশিল্পী রুক্ষ-কর্কশ যন্ত্রণাকাতর ওই অসংখ্য ছোটো ছোটো জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণার লড়াকু নির্মম-মর্মন্তুদ অতিবাস্তব চিত্রকে শৈল্পিক তাৎপর্যায় ফুটিয়ে তুলতে এমন সুমধুর কোমল গান্ধার নামটিকে বার বার উচ্চারণ করে উপন্যাসের কাহিনি শেষে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাবহ করে তুলেছেন। ফলে, সর্বদিক থেকে নামকরণটি বিশেষ শৈল্পিক তাৎপর্যতা লাভ করেছে।

ভরতের স্ত্রী মনসা তার এবং পুত্রের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। পুত্র সুশীলের বিপদকে অজুহাত মাত্র করে; ভরতের শেষ সম্বল ভূ-সম্পত্তিটুকু হাতিয়ে নিতে মনসা ভরতকে দলিলে সই করে দিতে বলে। ভরত জানে ওইটুকু মাটি তার থাকলে মনসা তার কাছে আসত না। ভরতও চায় না কোনো স্বার্থান্ধ মানুষ তার কাছে আসুক। তাই সে নির্দ্বিধায় সই করে দেয়। মনসা তার উদ্দেশ্যে সফল হয়ে চিরতরে বিদায় নেয়। ঠিক ওই মুহূর্তে তিলকাও সেই স্বার্থপর নারী মনসাকে জানিয়ে দেয় তার নতুন সংসারের খবর। তার গর্ভে সন্তান আসার সংবাদ। শুনেই মনসার বুক শুকিয়ে যায়। তার চোখে ফুটে ওঠে একটা পিপাসার্ত দামাল শিশুর ছবি। কিন্তু তার ওই পিপাসা মেটাবার জল আর কোথায়?...ঔপন্যাসিক দুই নারী মনসা ও তিলকাকে দুই ভিন্ন নদীর উপমায় নামকরণটিকে তাৎপর্যবাহী করে তুলেছেন।

দুটো নদী পাশাপাশি একটা পিয়াস হরণ, দুঃখ হরণ। অন্যটা স্বার্থ-দ্বন্দ্বের জটিল স্রোতমালা। কে যাবে নদীর কাছে এক বুক তেষ্টা নিয়ে। নদী বস্তির উঠোনে গর্ভবতী বাতাসের মতো ছুটে বেড়ায়।

‘স্বার্থ-দ্বন্দ্বের জটিল স্রোতমালা’ যে ওই মনসা, সে আর পাঠকের বুঝতে বাকি রইল না। আর পিয়াস হরণ, দুঃখ হরণকারী নারী হল তিলকা। যে নারী ভরতদের মতো প্রেম পিপাসার্ত পুরুষের দুঃখের পিয়াস হরণ করতে সক্ষম। আর তার ফলে; ভরতের ঔরসজাত সন্তান যা তিলকার নানী শরীরের মধ্যে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের (নদী) শিশু। যে শিশু বস্তি উঠোনে হামাগুড়ি দেবে। গলে ভরে উঠবে। বস্তির বাতাস। যে শিশুর মধ্যে থাকবে না কোনে ঘৃণা কিংবা, 'স্বার্থ-দ্বন্দ্বের জটিল স্রোত।

এভাবে, কথাশিল্পী প্রেম-পিপাসার্ত, চির বুভুক্ষু-প্রায় জীবনকে নদীর অনুষঙ্গ এনে অত্যন্ত জীবন সংবেদী, দরদী শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কথাশিল্পীর নদী ও নারীর যুগলবন্দী রচনায় উপন্যাস ‘নুনবাড়ির কথা স্মরণে আসে। নুনবাড়ি বনাম ভ্রূণবাড়ি নদীর অনুষঙ্গে শৈল্পিক তাৎপর্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তার শেষের কবিতায় প্রেমকে এমন এক গভীরতর শৈল্পিক তাৎপর্যতা দিয়েছেন। একদিকে অমিত-লাবণ্যর প্রেম, অপর দিকে শোভনলাল ও কেটি মিত্রের প্রেম। একজনের প্রেম ঘড়ায় ভরা জল; যা পান করলেই ফুরিয়ে যায়। আর একজনের প্রেম নদীর জল; যা ইচ্ছে খুশি পান করলেও কোনো দিনও ফুরোবার নয়। আর অক্ষর শিল্পী অনিল ঘড়াইয়ের আলোচ্য এই উপন্যাসে দেখা যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর কুষ্ঠ ব্যাধি-জর্জর সমাজ ঘৃণিত নর নারীর প্রণয় পিপাসার্ত হৃদয়ের অনুসন্ধানে নদীর অনুষঙ্গ এনেছেন। গর্ভবতী বাতাস’; আর ‘নদী’ উপমায় কথাশিল্পী ওই মুমুর্ষু প্রায় নর-নারীর জীবনের চিরন্তন কাম্য ‘প্রণয়’ মাধুর্যকে ছুঁতে চেয়েছেন। ফুটিয়ে তুলেছেন, ওই জরা-ব্যাধিতে কাতর কম্পমান নর-নারীরা শত লাঞ্ছনা ঘৃণার মধ্যেও সমস্ত প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে কী ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখার সাহস রাখে। চির অসহায়, সহায় সম্বলহীন ওই নর-নারীরা সামাজিক ব্যাধি রূপ ঘৃণার সমস্ত পাঁক সরিয়েও কুমুদ হয়ে ফুটতে চায়। আসলে এই সকল নর-নারীরা শত শত ঘৃণা আর বঞ্চনা-লাঞ্ছনা সইতে সইতে নুইয়ে পড়া মেরুদণ্ডকে সোজা রেখে দাঁড়াতে চেয়েছে। সেই সাহসেই এরা বলতে পেরেছে

মরব তো রাজার মত মরব।

কুকুর কুণ্ডলি হয়ে মরব কেন?

তাই তো, সামাজিক বঞ্চনা – নিপীড়ন আর সহস্র ঘৃণার মাঝেও এরা বাঁচার স্বপ্ন দেখার সাহস রাখে। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে অনন্ত পিপাসা নিয়ে। তিলকার নারী হৃদয়ে বয়ে যাওয়া শান্ত স্নিগ্ধ নদীর জলে স্নান করে ভরত। আকণ্ঠ পান করে ওই নদী জলে পিয়াস মেটায় পুরুষ ভরত। ফলে তার মধ্যেকার সমস্ত দুঃখ নিয়েই যায়। অনিল ঘড়াইয়ের মতো দরদী শিল্পী মনের সদিচ্ছা এবং একান্ত রাবীন্দ্রিক কামনা –

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু।

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।।

এদের জীবনে প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। প্রয়োজন রোগের চিকিৎসা, মানুষের সেবা-শুশ্রূষা। হতাশার অন্ধকার দূর করে প্রয়োজন ভালাোবাসা। এমনকি, ‘কান্তিময় আলো' / ‘নিভৃত অন্ধকার’ (কবিতা - ১৯৪৬-৪৭ জীবনানন্দ দাস) এমনকি ‘নারীকেও প্রয়োজন’।

- ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল